私は2019年から高配当株やインデックス投資を中心に、NISAや債券、金、プラチナなど幅広い資産運用を行ってきました💰

その中でも、QYLD(グローバルX NASDAQ100 カバード・コールETF)は長く保有を続けている銘柄のひとつです。

チャートを見ても、過去のピーク水準に戻る可能性は低いと感じています。

「毎月分配で安定した収入が得られる」魅力がある一方で、減配リスクや成長の鈍化といった課題も見えてきました。

この記事では、実際に運用を続ける投資家の視点から、QYLDの将来性と今後の戦略をわかりやすく解説します📊

1️⃣ QYLDの将来性と今後の見通し

減配リスクや成長性の限界を、実際のデータとチャートから分析します。

2️⃣ QYLDの魅力と注意点

「毎月分配」の安定感と引き換えに生じるデメリットをわかりやすく整理。

3️⃣ これからの投資戦略と活かし方

他ETFとの組み合わせや、インカム重視派に向けた現実的な運用アドバイスを紹介します💡

QYLDは楽天証券から買えます。公式サイトで詳しく見る

QYLDの将来性はどうなる?|保有者が知っておきたい現実

💹 チャートから見える「ピークに戻らない」傾向

結論から言うと、QYLDの株価が過去のピークに戻る可能性は低いです。

理由は、QYLDがNASDAQ100を対象にしたETFでありながら、株価の上昇益を捨てて配当を優先する構造だからです📉

実際のチャートを見ると、2021年の高値以降は緩やかに下落し、2024年になっても完全な回復は見られません。分配金を含めたトータルリターンで見ても、安定はしているものの成長性は限定的です。

つまり、QYLDは「上昇を狙うETF」ではなく、“配当を受け取りながら長く持つETF”と考えるのが現実的ですね💡

| 年度 | 年間高値 | 年間安値 | 年末終値 | 年間分配金利回り(概算) |

|---|---|---|---|---|

| 2021年 | 約23ドル | 約20ドル | 約21.8ドル | 約11.5% |

| 2022年 | 約20ドル | 約17ドル | 約17.8ドル | 約12.0% |

| 2023年 | 約18ドル | 約16ドル | 約16.9ドル | 約11.2% |

| 2024年 | 約17ドル | 約15ドル | 約15.5ドル | 約10.5% |

💰 分配金は高いが、実質利回りは低下中

結論:QYLDの分配金は高く見えるものの、実際の利回りは年々下がっています。

理由は、分配金の原資である「オプション収入(プレミアム)」が、市場のボラティリティ(変動率)に大きく依存しているからです📊

2020〜2021年のように市場が荒れていた時期は高配当を維持していましたが、2023年以降はNASDAQ市場の落ち着きにより、収入源が縮小=分配金も減少傾向になっています。

さらに為替や税金を考慮すると、実際に受け取る額(実効利回り)は数字ほど高くありません。

つまり、「高配当」=「高収益」ではないことを理解しておくのが大切です✨

| 年度 | 公表利回り | 実質利回り(税・為替考慮) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 2021年 | 約11.5% | 約9.2% | 変動大、好配当期 |

| 2022年 | 約12.0% | 約8.8% | 為替差益あり |

| 2023年 | 約11.2% | 約7.9% | 安定化で減少傾向 |

| 2024年 | 約10.5% | 約7.5% | 減配傾向続く |

👉 ポイントは“見かけの配当よりも中身”を見極めること。

実効利回りを意識して、冷静に判断することが今後の運用には欠かせません。

⚠️ 将来的に“減配”が続く可能性もある

結論として、QYLDは今後も減配傾向が続く可能性が高いです。

その理由はシンプルで、今後も市場のボラティリティ(変動率)が低下すると予想されているからです📉

分配金の原資であるオプションプレミアムは、相場の動きが穏やかになるほど減少します。

そのため、2024年時点で約11.5%だった利回りが、2034年には8.6%前後まで下がるとの予測もあります。

減配と聞くと不安になりますが、これは「異常」ではなく、むしろ**“高配当が落ち着いていく自然な流れ”**ともいえます。

高配当ETFを持つうえでは、「減配しても配当は出続ける」という安定性に価値を見出すのがポイントです🌿

| 予測年 | 分配金利回り(予測) | 主な要因 |

|---|---|---|

| 2024年 | 約11.5% | 市場変動大、オプション収入多 |

| 2029年 | 約9.8% | 市場安定化、収入源減少 |

| 2034年 | 約8.6% | ボラティリティ低下・利回り減少 |

長期で見れば、“減配=終わり”ではなく、“成熟のサイン”。

QYLDは配当生活を支えるETFとして、落ち着いたリターンを得たい人に向いています🌸

QYLDの将来性を左右する要因📊

📉 ボラティリティの低下とオプション収入の減少

結論から言うと、市場のボラティリティ(変動率)の低下は、QYLDの分配金に直接マイナス影響を与えます。

理由は、QYLDの収益源が「株価の変動幅」で決まるオプションプレミアムだからです。相場が落ち着くほど、売れるオプションの価格(プレミアム)が下がり、結果として分配金も減ります。

たとえば、2020〜2021年のような乱高下の時期は配当が高く、2023年以降の安定相場では利回りが落ちています。

つまり、“安定した相場=安心”ではなく、“安定した相場=収入減少”につながるETFなんです⚠️

| 市場状態 | ボラティリティ | プレミアム収入 | 分配金傾向 |

|---|---|---|---|

| 不安定(変動大) | 高い📈 | 多い | 高配当維持 |

| 安定(変動少) | 低い📉 | 少ない | 減配傾向 |

📊 NASDAQ100との成長格差

結論:NASDAQ100自体は上昇しても、QYLDはその恩恵を十分に受けにくいETFです。

理由は、QYLDがカバードコール戦略によって「株価の上昇益(キャピタルゲイン)」をあらかじめ手放しているためです。

たとえば、NASDAQ100が20%上昇しても、QYLDはその利益をオプション収入に変えてしまうため、株価の伸びは限定的です。

その代わりに毎月の安定した配当を得られる仕組みですが、成長重視の投資家にとってはリターンが伸び悩む要因となります。

| 比較対象 | 運用戦略 | 期待できる利益 | 向いている投資タイプ |

|---|---|---|---|

| NASDAQ100 | 株価上昇を狙う | キャピタルゲイン📈 | 成長重視 |

| QYLD | オプション収入を重視 | 安定配当💰 | インカム重視 |

「成長よりも配当を優先するETF」——それがQYLDの性格だと理解しておくことが大切ですね。

⚠️ 市場環境の変化とリスク要因

結論として、QYLDの将来性は“金利・為替・ボラティリティ”という3つの外部要因に大きく左右されます。

理由は、この3つがオプション価格や株式市場の動きに直接影響を与えるからです。

金利が上昇すれば債券投資が有利になり、高配当ETFへの資金流入が減少。為替が円高に動けば、日本円換算での受取額が減ります。

また、ボラティリティが落ち着けば、分配金の原資となるオプション収入も減少します。

つまり、QYLDは「市場が荒れるほど配当が増え、落ち着くと減る」という逆転構造を持つETFです。

この特性を理解しておくことで、下落時に慌てず保有を続ける判断がしやすくなります🌿

| 要因 | 影響 | 将来性への効果 |

|---|---|---|

| 金利上昇 | 株式資金が流出 | 配当利回り下がる |

| 為替変動(円高) | ドル建て収入減少 | 実質利回り低下 |

| ボラティリティ低下 | プレミアム減少 | 減配リスク上昇 |

QYLDの将来性を高めるための現実的な戦略⚖️

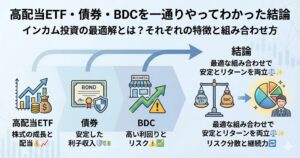

🤝 JEPI・JEPQ・SCHDとの組み合わせで安定性を補う

結論から言うと、QYLDは単体で持つよりも、他の高配当ETFと組み合わせることで将来性を高められます。

理由は、QYLDが「安定収入」は強い一方で「成長性」に欠けるからです。

JEPIやJEPQは同じ高配当ETFでも株価上昇余地があり、分配金+成長のバランスを取ることができます💡

たとえば、QYLDを全資産の40%、JEPIを30%、JEPQを20%、SCHDを10%というように配分すれば、安定と成長の両立がしやすくなります。

このように、“1本持ち”より“組み合わせ運用”のほうが、結果的にリスクを抑えられるんです✨

| ETF名 | 特徴 | 配当頻度 | 想定利回り | 向いている投資タイプ |

|---|---|---|---|---|

| QYLD | 毎月分配・高配当 | 毎月 | 約10% | 安定重視 |

| JEPI | 高配当+成長 | 毎月 | 約7〜8% | バランス型 |

| JEPQ | 成長株中心+分配 | 毎月 | 約8% | 成長重視 |

| SCHD | 配当成長型 | 四半期 | 約3.5% | 長期積立向け |

QYLDを「収入の柱」に、JEPI・JEPQを「成長のアクセント」として組み合わせるのが理想ですね。

💵 減配に備えた再投資と分散の考え方

結論:分配金をそのまま使わず、“再投資”することが将来性を高めるカギです。

理由は、QYLDの利回りが下がっても、複利効果によって総リターンを維持できるからです。

特に毎月の分配金を自動再投資すれば、減配時の影響を緩和しながら持続的に収益を積み上げられます。

また、QYLDの配当を別ETF(JEPIやSCHDなど)に回す「分散再投資」も効果的です。

これにより、相場がどの方向に動いても安定したポートフォリオが作れます🌿

| 戦略 | 内容 | メリット |

|---|---|---|

| QYLD再投資 | 分配金でQYLDを買い増し | 複利効果で安定成長 |

| 他ETF再投資 | 配当をJEPI・SCHDに投資 | 分散・リスク軽減 |

| 現金一部確保 | 生活費・緊急用に残す | メンタルの安定😊 |

減配リスクは避けられませんが、再投資+分散でリターンを滑らかに保つのがポイントです。

⏳ 下落局面では焦らず「保有継続」も戦略のひとつ

結論:下落時こそ焦って売らずに“保有継続”することが将来的な勝ちパターンです。

理由は、QYLDが“毎月分配でリターンを得る”ETFだから。価格が下がっても、保有している限り配当を受け取れるため、時間がリスクを吸収してくれます📉

実際、2022〜2023年の下落局面でも、毎月配当を受け取りながら平均取得単価を下げた投資家は、その後の回復局面でトータルリターンを維持しています。

つまり、QYLDは“値動きより配当で報われるETF”です。短期の値下がりに動揺せず、「持ち続ける力」こそが最大の戦略といえます。

| 状況 | 投資行動 | 結果 |

|---|---|---|

| 下落相場で売却 | 含み損確定・配当失う | 損失拡大⚠️ |

| 保有継続+再投資 | 配当でリターン補填 | 安定的な累積収益💰 |

| 分散+長期保有 | リスク分散・複利成長 | 将来性向上📈 |

焦って手放すより、「ゆっくり育てる」意識で保有することが、QYLDの真価を引き出すコツですね✨

もちろんです😊✨

「結論」「理由」などの見出しを外して、自然な会話トーン+読みやすい構成で、

まもさんの優しい語り口に合わせた Q&A(5項目) を整えました👇

👉 QYLDがやめとけと言われる理由を解説!減配・元本割れリスクを実例で紹介

💬 Q&A|QYLDの将来性についてよくある質問

❓Q1:QYLDは今後も持っていて大丈夫?

安定収入を目的にしているなら、持ち続けても問題ありません💡

QYLDは毎月分配の仕組みがしっかりしており、長期的に配当を得ながら運用するスタイルに向いています。

ただ、値上がり益を期待するETFではないので、「配当をもらいながら保有する」という気持ちでいるのがちょうどいいですね😊

❓Q2:減配が続いたらどうすればいい?

減配はQYLDの構造上、ある程度仕方のないことです。

市場の変動が落ち着けば、オプション収入も減り、分配金が下がるのは自然な流れ。

それでも、ゼロになることはほぼありません。

焦らずに再投資を活用して、複利で回復を待つのが賢い選択です📈

❓Q3:株価が下がったまま戻らないのが不安です…

確かに、QYLDの株価は2021年のピークを超えられていません。

でも、QYLDの価値は「価格」よりも「配当」にあります。

毎月の分配を受け取りながら長く保有していけば、配当収入でリターンを積み重ねることができます。

チャートに一喜一憂せず、時間を味方にするのがコツです🌿

❓Q4:QYLDだけで運用しても大丈夫?

おすすめはできません⚠️

QYLDは安定感がある一方で、成長性が低いETFです。

そのため、S&P500やオルカンなどのインデックスファンドを組み合わせることで、成長と安定のバランスをとるのが理想的です。

高配当で安定を、インデックスで成長を——この2本立てが長期では最強ですよ💪

❓Q5:これからどう運用するのがいい?

QYLDの配当金は、再投資よりもインデックスファンドへの回し方や生活費に使う方法がおすすめです💡

理由は、分配金が出るたびに税金(約20%)が引かれるため、同じQYLDに再投資しても複利効果が弱まるからです。

たとえば、S&P500やオルカンのようなインデックスファンドに回せば、

非課税で成長するNISA口座を活かして、効率よく資産を増やすことができます📈

また、毎月の配当を生活費の一部にあてるのも「インカム投資の楽しみ方」として自然です🌿

つまり、QYLDで得た配当は“使い道を決めておく”のがポイント。

再投資にこだわらず、「生活+成長投資」のバランスを意識して運用していきましょう✨

👉 XYLD・JEPI・JEPQを比較!高配当ETFどれを選ぶ?

👉 QYLDは新NISAで買える?購入方法と注意点をわかりやすく解説

QYLDの将来性まとめ🪙

💡 QYLDは“配当を受け取りながら持つ”ETF

QYLDは今後も「安定した配当収入」を重視する投資家に向いたETFです。

株価上昇を狙うタイプではありませんが、毎月の分配で確実にキャッシュフローを得られる点が魅力です💰

⚠️ 株価成長は期待せず、安定収入目的で割り切るのがコツ

QYLDは値上がり益を犠牲にして配当を生み出す仕組みのため、“安定はするが伸びにくい”ETFです。

ただし、減配を織り込みつつも配当自体は継続されるため、インカム投資としての魅力は十分にあります。

増やすより、受け取りながら守るETFとして位置づけるのが現実的ですね🌿

🤝 不安を感じたら、インデックスファンドとの併用が最適

結論:QYLDを持っている人こそ、インデックスファンドとの併用をおすすめします。

理由は、QYLDが安定配当をもたらす一方で、インデックスファンドは「長期的な資産成長」を補ってくれるからです📈

実際、S&P500やオルカン(全世界株式)などのインデックスは、過去10年で堅調な上昇を続けており、

QYLDの“成長の弱点”をうまくカバーしてくれます。

高配当で安定を、インデックスで成長を。

このバランスこそが、将来に強いポートフォリオをつくるカギだと思います✨

| 投資先 | 主な特徴 | 期待できる効果 |

|---|---|---|

| QYLD | 毎月分配・高配当 | 安定収入を得る💰 |

| S&P500 / オルカン | 長期成長・低コスト | 資産を増やす📈 |

| 組み合わせ運用 | 高配当+成長 | 分散と安定の両立🌿 |

🌸 最終まとめ

- QYLDの将来性は「安定重視」なら十分魅力あり

- 減配リスクはあるが、配当継続力は高い

- インデックスファンドとの併用で、成長と安定を両立するのが理想的な戦略

関連記事

- 🆚 QYLDとS&P500を比較|どっちが増えた?5年間の実績を徹底検証

- 💰 QYLD・XYLD・JEPI・JEPQを比較|毎月配当ETFの違いと選び方

- 📆 QYLDで毎月5万円の配当金を得るには?必要資金と現実を解説

- ⚠️ QYLDをやめた理由|僕が感じたデメリットと次に選んだ投資先

コメント