「マイクロ法人と個人事業主の二刀流って、実際どうなの?」

そんな疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。

個人事業主として活動しながら、マイクロ法人を設立することで、

節税・資金調達・リスク分散のメリットを最大限に活かすことができます。

「法人と個人をどう使い分けるのがベストなのか?」

「税金や社会保険の仕組みはどうなるのか?」

など、気になるポイントも多いですよね。

そこで本記事では、マイクロ法人×個人事業主の二刀流戦略を徹底解説!

節税の具体的な方法から、資金調達のコツ、リスク分散のポイントまで、わかりやすくお伝えします。

・マイクロ法人と個人事業主の違いと、それぞれのメリット

・二刀流で節税する具体的な方法(所得分配・消費税対策)

・法人と個人、それぞれの資金調達のコツ(融資・助成金)

・事業ごとの最適な使い分け方とリスク分散の考え方

・開業届や法人設立の手続き、経理の効率化のポイント

最近耳にするマイクロ法人

今流行りの二刀流ね

マイクロ法人 個人事業主 二刀流とは?メリットと基本知識

マイクロ法人と個人事業主の違いとは?

マイクロ法人と個人事業主は、税金や社会保険の仕組みが異なるため、うまく使い分けることで大きなメリットを得られます。マイクロ法人は法人税が適用され、経営者は会社から役員報酬として給与を受け取る形になります。一方、個人事業主は所得税が適用され、売上から経費を引いた利益に対して課税されます。

たとえば、売上が年間500万円の場合、マイクロ法人なら法人税率が約20%前後ですが、個人事業主の場合は累進課税により税率が高くなる可能性があります。このように、二刀流を活用することで、税金の負担を最適化しつつ、事業の柔軟性を高めることができるのです。

| 項目 | マイクロ法人 | 個人事業主 |

|---|---|---|

| 税金 | 法人税(約20%) | 所得税(累進課税) |

| 社会保険 | 役員報酬による社会保険加入 | 国民健康保険・国民年金 |

| 資金調達 | 法人名義での融資可 | 補助金や助成金を利用 |

なぜ二刀流が注目されるのか?

近年、副業解禁の流れやフリーランスの増加により、マイクロ法人と個人事業主を併用する「二刀流」戦略が注目されています。一つの形態では対応しづらい税金や経費の調整を、二刀流なら柔軟に行うことができるからです。また、法人と個人を使い分けることで、社会保険の負担を抑えることも可能になります。

たとえば、個人事業主としての売上を法人に移し、法人から役員報酬として受け取ることで、給与所得控除を活用しながら税金を抑えられます。こうしたメリットがあるため、フリーランスや副業を行う人を中心に、二刀流戦略が広がっているのですね。

二刀流で得られる主なメリットとは?

マイクロ法人と個人事業主の二刀流を活用すると、節税、資金調達の多様化、リスク分散といったさまざまなメリットがあります。

特に、税負担の最適化は大きなポイントです。個人事業主の所得税は累進課税で、所得が増えるほど税率が上がります。一方、法人税は一定の税率で計算されるため、所得を法人に振り分けることで税負担を軽減できます。

例えば、個人事業主としての所得が900万円を超えると、所得税率は33%になります。しかし、法人として400万円の役員報酬を設定すれば、個人の所得税率を抑えつつ、法人税も適用されるため、全体の税負担が軽減できます。このように、二刀流をうまく活用することで、手元に残るお金を増やせるのです。

マイクロ法人 個人事業主 二刀流の節税戦略

消費税免税制度をフル活用する方法

マイクロ法人と個人事業主を併用することで、消費税の免税期間を最大限に活用できます。消費税の納税義務は、原則として「基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円を超えた場合」に発生します。しかし、新設法人は設立から2年間は消費税が免除されるため、この制度をうまく活用することで節税が可能です。

例えば、個人事業主として売上が増えて消費税の課税対象になりそうな場合、マイクロ法人を新たに設立し、そちらに売上を分散すれば、消費税の免税期間を延ばせます。ただし、制度の適用要件をしっかり確認し、適切に活用することが重要ですね。

法人税・所得税の最適バランスとは?

マイクロ法人と個人事業主の二刀流では、法人税と所得税のバランスを考慮しながら、税負担を最適化することが大切です。個人事業主の所得税は累進課税で、所得が増えるほど税率が上がります。一方、法人税は一定の税率で計算されるため、所得を法人に振り分けることで税負担を軽減できます。

例えば、個人事業主としての所得が900万円を超えると、所得税率は33%になります。しかし、法人として400万円の役員報酬を設定すれば、個人の所得税率を抑えつつ、法人税も適用されるため、全体の税負担が軽減できます。このように、適切なバランスを考えながら所得を分配することで、手元に残るお金を最大化できるのですね。

マイクロ法人 個人事業主 二刀流で資金調達の幅を広げる方法

法人名義での融資と個人事業主の補助金

マイクロ法人を活用すると、法人名義で銀行融資を受けることが可能になります。一方、個人事業主は創業支援の補助金や助成金を活用できるため、それぞれの強みを活かすことで資金調達の選択肢が広がります。

例えば、日本政策金融公庫の「新創業融資制度」は、法人設立直後でも利用可能です。また、個人事業主向けの「小規模事業者持続化補助金」では、販路拡大や設備投資の費用を一部補助してもらえます。法人と個人、それぞれの制度をうまく活用すれば、事業運営の安定化につながりますね。

事業成長に活かせる助成金制度

助成金制度は、法人と個人で対象となるものが異なります。法人は事業拡大や設備投資に関する助成金が充実しており、個人事業主は開業支援や小規模ビジネス向けの助成金が多い傾向があります。

例えば、「ものづくり補助金」は法人向けで、新しい機械設備の導入費用を補助してくれます。一方、「創業支援補助金」は個人事業主向けで、事業立ち上げの費用を一部負担してもらえます。どの助成金が適用できるかを事前に確認し、適切な申請を行うことが重要ですね。

マイクロ法人 個人事業主 二刀流でリスクを分散する仕組み

事業ごとに法人と個人を使い分ける方法

法人と個人事業主の二刀流を活用すれば、事業ごとに最適な形態を選び、リスクを分散できます。一つの事業形態に依存すると、税務上の不利や経営リスクが高まる可能性がありますが、法人と個人を分けて運営することで柔軟な対応が可能になります。

例えば、コンサルティング業は個人事業主として運営し、EC事業はマイクロ法人で運営するという形が考えられます。こうすることで、法人側では消費税の免税期間を活用しつつ、個人事業主側では経費計上の柔軟性を活かすことができます。事業内容に応じて適切に使い分けることが、長期的な成功につながりますね。

倒産リスクを低減する二刀流モデル

法人と個人を分けて事業を行うことで、万が一どちらかの事業がうまくいかなくなった場合でも、もう一方で収益を確保できます。特に、法人を活用することで個人の責任を限定できるため、大きな事業リスクを回避することが可能です。

例えば、個人事業主として飲食店を経営しつつ、法人で通販事業を行っていれば、どちらかが不調になっても、もう片方で収益を維持できます。このように、事業のリスクを分散することは、安定した経営に欠かせない戦略ですね。

マイクロ法人 個人事業主 二刀流を成功させるための実践ステップ

まずは開業届と法人設立の手続きから

二刀流を始めるには、まず個人事業の開業届とマイクロ法人の設立を行うことが必要です。開業届は税務署に提出するだけで完了しますが、法人設立には定款の作成や登記申請が必要になります。

開業届は原則として無料で提出できますが、法人設立には登録免許税として最低6万円がかかります。登記手続きをスムーズに進めるために、司法書士に依頼することも選択肢の一つです。しっかり準備を整えたうえで、スムーズに事業をスタートさせましょう。

会計・経理を効率化するツール活用法

二刀流で事業を行うと、法人と個人で別々の帳簿管理が必要になります。そのため、効率的に経理業務を進めるためには、クラウド会計ソフトの活用が欠かせません。

例えば、「freee」や「マネーフォワード クラウド会計」などを利用すると、銀行口座やクレジットカードと連携し、取引の自動記録が可能になります。法人と個人の収支を明確に分けることで、確定申告や法人決算の負担を減らすことができますね。

マイクロ法人と個人事業主の二刀流まとめ

マイクロ法人と個人事業主の二刀流を活用することで、節税、資金調達の多様化、リスク分散といったメリットを最大限に活かせます。特に、税負担の最適化や助成金・融資の活用は、大きなポイントです。

ただし、制度を正しく理解し、適切に活用しなければ思わぬリスクを負うことにもなりかねません。事業の状況に応じて、法人と個人の使い分けを慎重に検討しながら、長期的に安定した経営を目指しましょう!

マイクロ法人のメリットデメリット

独立後の収入や社会保険料について考える際に、一つの選択肢として注目されるのがマイクロ法人です。

ここからはマイクロ法人の基本的な意味からメリット・デメリット、そして実際にどのように役立つのかを解説します。

・マイクロ法人とは?

・マイクロ法人のメリットデメリット

・マイクロ法人の維持費

マイクロ法人て何?

なんで会社を持つの?フリーランスでいいんじゃない?

マイクロ法人とは?

簡単に言うと、一人企業の社長になることです。

フリーランスの働き方に会社経営の形態を取り入れたものとイメージしてください。

個人事業主として活動している人が法人を設立することで、収入の管理や社会保険料の調整ができるようになります。

特に、社会保険料に関して柔軟に対処できる点が、マイクロ法人を設立する大きな動機の一つです。

簡単に言うと一人企業社長です。

フリーランスだけど会社を持っているってイメージでしょうか。

マイクロ法人を作るメリット

・社会保険料を調整できる

・公的保証を確保できる

・給付金の対象になる

・節税効果が期待できる

ひとつづつ説明していきます

社会保険料を調整できる

マイクロ法人を設立することで、社会保険料を自分でコントロールできるようになります。

これにより、社会保険料を最低限に抑えながら、個人事業の収入を最大限に活用することが可能です。

社会保険料を自分で操作できたらどうなるの?

例えば、社会保険料の最低ラインは地域によりますが、月額23,252円程度になることもあります。

一方、僕が会社員時代は月額6万円以上の支払いがありました。

マイクロ法人を活用すれば、大幅なコスト削減が実現します。

公的保証を確保できる

マイクロ法人を設立すると、会社員と同等の社会保険に加入できます。

これにより、次のような恩恵を受けられます。

- 医療費負担が3割に軽減される

- 傷病手当金や出産一時金が支給される

- 国民健康保険よりも充実した保証が得られる

会社員並みの保険だね

手厚い補償を安くできるのね

給付金の対象になる

マイクロ法人を設立しておくことで、国の給付金や補助金の対象になる可能性があります。

特にコロナ禍のような非常時には、法人を持っていることが有利に働くケースが多く見られました。

節税効果が期待できる

法人の経費として計上できる範囲が広がるため、税金の負担を減らせる可能性があります。

たとえば、通信費や車両費、事務所費などを経費として申告できる場合があります。

マイクロ法人を作るデメリット

もちろんマイクロ法人のデメリットもあります。

法人住民税が固定でかかる

マイクロ法人は赤字でも以下の法人住民税が必要です。

- 都道府県税:20,000円

- 市区町村税:50,000円

年間7万円の支出をカバーする収益が必要となります。

手続きや管理の手間が増える

法人設立には手続きが必要で、設立後も確定申告や決算書作成といった業務が発生します。

これらを外部に依頼する場合、追加の費用がかかります。

社会保険料の最低額を支払う義務

社会保険料は最低額でも支払う必要があります。

個人事業主であれば国民健康保険のみに加入することも可能ですが、マイクロ法人では必ず社会保険料を負担することになります。

会社が存在するだけで税金引かれるから税金分は準備必要だよ。

マイクロ法人が向いている人

次のような人には、マイクロ法人の設立が特におすすめです。

- フリーランスとして安定した収入がある人

- 家族の扶養を社会保険でカバーしたい人

- 節税対策を検討している人

- 将来的に法人化を考えている個人事業主

ひとつでも当てはまったら早めに準備ね

マイクロ法人の設立にかかる費用

マイクロ法人を設立する際にかかる費用について、以下に具体的な内訳を示します。

法人設立には必須の費用と、選択可能な追加費用があります。

必須費用

設立時の資本金

- 最低資本金は1円から可能ですが、実際の運転資金を考慮して設定する必要があります。

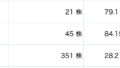

| 項目 | 株式会社 | 合同会社 |

|---|---|---|

| 登録免許税 | 150,000円 | 60,000円 |

| 定款認証手数料 | 50,000円 | 不要 |

| 定款の印紙代 | 40,000円(電子定款なら無料) | 40,000円(電子定款なら無料) |

| 定款謄本代 | 約2,000円 | 約2,000円 |

| 専門家への依頼費用 | 50,000〜100,000円(任意) | 50,000〜100,000円(任意) |

| 印鑑作成費用 | 5,000〜20,000円(任意) | 5,000〜20,000円(任意) |

| 合計費用(目安) | 約200,000〜300,000円 | 約100,000〜150,000円 |

マイクロ法人の具体的な活用方法

マイクロ法人にメリットがたくさんあります。

・社会保険料を抑えながら収益を最大化

・家族の扶養をカバー

・補助金や給付金の申請

社会保険料を抑えながら収益を最大化

マイクロ法人で最低限の社会保険料を支払い、個人事業主としての利益を高めます。

この仕組みを活用することで、社会保険料を抑えつつ所得税や住民税も最適化できます。

家族の扶養をカバー

家族を社会保険の扶養に入れることで、病気や怪我のリスクに備えられます。

子供や配偶者がいる場合、公的保証が手厚くなる点が大きなメリットです。

扶養は稼ぎ頭1人分で家族全員も補償に入れる可能性があります。

補助金や給付金の申請

法人化しておくことで、政府や自治体からの補助金・給付金の対象になるケースが増えます。

新規事業の展開や設備投資を検討している場合に有利です。

会社員はどうなの?

皆さんのような会社員も税金引かれています。

会社員だと給料から天引きで20%ほどは社会保険やら所得税、住民税で引かれてるんだよ。

え!そんなに引かれてるの!?

天引きだから支払ってる感ないけど、問答無用でしっかり引かれてるよ。

それに消費税10%でしょ?それに固定資産税や車の税金。

ガソリン税、たばこ税、酒税 世の中税金ばかりだね。

だから税金を低く抑える必要があるんだよ。

話はそれちゃったけど

まずはマイクロ法人で支払う税金を抑えることができました。

そして税金はマイクロ法人で最低限払って個人事業で沢山稼いでも税金は低いままって事。

・個人事業で稼いでも社会保険料は低いまま

・おまけ:給付金がもらえる対象になる

ちなみに最低の社会保険料は僕の管轄だと¥23,252円 !

会社員時代で一番高い時は6万円くらい払っていたよ!

これで子供や奥さんも扶養に入れれるし、

年金も払っているからお得だよね。注)年金額は支払額と相関しています。

現役世代は社会保険払うと病気や怪我の時の医療費の3割でいいんだよね。

社会保険って傷病手当や出産一時金ももらえて、国民健康保険より手厚いんだね。

マイクロ法人設立の結論

個人事業主やフリーランスは国民健康保険となり会社員の社会保険料より保証が薄いので、

マイクロ法人を作って会社員並みの公的保証を低価格で確保できます。

家族を病気や怪我のリスクから守りましょう!

マイクロ法人の作り方も書いていかないとな。

頑張って書いてね!

マイクロ法人を設立することで、社会保険料や税金を効率的に調整しつつ、公的保証を確保できます。

また、給付金や補助金の対象になるなどのメリットも享受できます。

一方で、法人住民税や手続きの負担といったデメリットもあるため、自身の収入やライフスタイルに合わせて慎重に判断することが大切です。

あなたもマイクロ法人を活用して、フリーランスの新しい働き方を始めてみませんか?

コメント