数年前に流行ったQYLD。

当時私もTwitterの情報に踊らされ、今では●000株保有しています。

毎月配当は魅力的ですが、その他インデックス投資など数年経験し体験談とこれから検討している方にアドバイスとなればと書きました。

NASDAQ100連動の高配当ETF“QYLD”。高配当の裏にはリスクも潜んでいます。

当時から数年が経ったいま、

「QYLDは結局どうなったのか?」

その後の実情が気になる方も多いのではないでしょうか。

| 証券口座比較 |

おすすめNo.1

|

||

|---|---|---|---|

| 手数料 |

国内株・投信 無料 ポイント投資対応 |

国内株・投信 実質0円 ※ゼロ革命(条件有) |

1日50万まで 無料 NISA売買も無料 |

| ポイント |

楽天ポイント が貯まる・使える 銀行連携で金利UP |

Vポイント等 選べるポイント 投信保有で還元 |

松井証券ポイント 最大1%還元 (投信保有残高) |

| 特徴 |

初心者支持No.1 使いやすさ抜群 1株から買える |

圧倒的な商品数 豊富なラインナップ 中上級者にも人気 |

15年連続三つ星 手厚いサポート 動画学習が充実 |

|

楽天証券 公式サイト |

SBI証券 公式サイト |

松井証券 公式サイト |

※クリック後、広告ページを経由して証券の公式サイトへ移動します

【はじめに】QYLDが人気の理由と「やめとけ」と言われる理由

投資初心者や高配当を目指す投資家に人気のあるQYLD(Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF)。

毎月分配される高い配当利回りが魅力的に映り、多くの人が当時QYLDをポートフォリオに加えていたと思います。

しかし、よく耳にする「QYLDはやめとけ」という声も少なくありません。

今回は、QYLDに潜むリスクや注意点について詳しく解説し、他の選択肢と比較しながら、賢明な投資判断に役立つ情報を提供します。

※2025年12月時点の情報です

【QYLDの仕組み】毎月分配される高配当の背景

QYLDは、NASDAQ100指数に連動するETFであり、特に注目すべき特徴は「カバードコール戦略」を採用していることです。

この戦略により、株式の値上がり益を犠牲にする代わりに、オプションプレミアム(売買契約で得られる利益)を得ることができます。

このオプション収入が、QYLDの高配当を支える柱となっており、毎月分配金が支払われる仕組みです。

しかし、この仕組みにはデメリットも存在します。

NASDAQ100の株価が上昇しても、その値上がり益の一部を犠牲にしているため、キャピタルゲイン(値上がり益)を期待しにくくなるのです。

また、オプションプレミアムが市場の変動によって左右されやすいため、安定した収益を得るにはリスクも伴います。

【QYLDをやめとけと言われる理由1】キャピタルゲインが期待できない

QYLDを利用する最大のメリットは、高い配当利回りです。

しかし、逆に大きなデメリットとなるのが「キャピタルゲインの制限」です。

QYLDはNASDAQ100の成長企業に投資しているにも関わらず、カバードコール戦略を用いることで株価上昇の恩恵が制限されます。

つまり、株価が上昇した際でもその利益を享受しにくい仕組みになっています。

特に、長期的な資産成長を目指す投資家にとっては、このキャピタルゲインの制限が不利に働く可能性が高いです。

QYLDは短期的な配当収入を重視しているため、資産の増加を図る投資手法とは相性が悪いと言えます。

【QYLDをやめとけと言われる理由2】分配金が減少するリスク

QYLDの分配金はオプションプレミアムに依存していますが、この収入はマーケットの動向に大きく左右されます。

市場の変動が激しい場合、オプション収入が減少し、その結果として分配金も減少するリスクがあるのです。

実際、過去のQYLDの分配金額を見ると、安定的な増加が見られず、減少した時期もあるため、期待していた配当額を受け取れない可能性もあります。

分配金が不安定であることは、投資家にとってリスク要因の一つです。

安定した収入源を求める場合、QYLDのようにオプション収入に依存するETFは向かないことが多いため、他の選択肢を検討する価値があります。

【QYLDをやめとけと言われる理由3】高い経費率

QYLDのもう一つのデメリットは、経費率の高さです。

現在の経費率は約0.6%で、他の高配当ETFと比較して高めの水準にあります。

例えば、人気のある他のETFであるSPYDやVYMの経費率は0.1%台であることが多く、長期的に見ると手数料の差が投資リターンに大きく影響します。

経費率が高いことで、配当収益から手数料として支払われる金額が増加し、最終的なリターンが下がる可能性があるのです。

このため、手数料が低い他のETFと比較して、QYLDは投資効率が悪いとされることがあります。

💹 高配当ETF・投資信託の経費率比較(2025年版)

| 銘柄 | 経費率(年率) | 運用会社 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| QYLD(Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) | 約 0.60% | Global X | NASDAQ100を対象にカバードコール戦略で毎月配当。配当重視だが値上がり益は限定的。 |

| SPYD | 約 0.07% | ステート・ストリート | S&P500の高配当株中心。配当利回り重視の設計。 |

| VYM | 約 0.06% | バンガード | 経費率最小級。大型株中心で長期成長+安定配当を狙う。 |

| HDV | 約 0.08% | ブラックロック(iShares) | 成熟企業・生活必需品・エネルギー株中心。安定志向の投資家向け。 |

| 楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド(楽天SCHD) | 約 0.1238%(2025年5月以降) | 楽天投信投資顧問 | SCHDに連動する円建てファンド。成長+安定配当の両立を狙う。 |

💡 ワンポイント解説

- QYLDは「高配当だが成長性が低い」タイプ

- SCHD(楽天版)は「成長+配当バランス型」で人気上昇中

- 経費率だけ見るとVYM・SPYDが優秀✨

配当金も高いけど経費も高い

無駄な経費はない方がいいよね

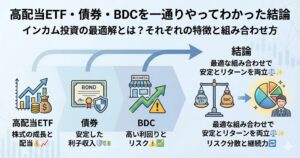

【QYLDの代替案】おすすめの高配当ETFと投資法

「QYLDはやめとけ」と言われても、依然として高配当ETFへの関心がある場合、代替の投資先を検討するのが賢明です。

以下に、QYLDの代替となるおすすめのETFや投資法を紹介します。

いずれもNISA対応しています。

- SPYD

SPYDはS&P 500指数に基づき、高配当株を中心に投資するETFです。

経費率は0.07%(2025年7月時点)と非常に低く、安定した配当利回りが期待できます。 - VYM

VYMもまた、高配当銘柄を組み入れており、経費率は0.06%(2025年2月時点)です。

長期運用でも安心できる点が多く、多くの投資家に支持されています。 - HDV

成熟企業を中心に構成されており、配当収益の安定を求める投資家には適しています。

経費率は0.08%(2025年8月時点)です。 - 楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド(楽天SCHD)※お勧め

最近人気の「楽天SCHD」です。米国の優良高配当ETF「SCHD(チャールズ・シュワブ米国配当株ETF)」に連動し、日本円で手軽に積立できるのが特徴。運用管理費用(信託報酬)が2025年5月23日から年率0.1238%に引き下げられました。

「VYMの成長性+HDVの安定性」の中間を狙えるバランス型として、NISA口座での長期保有にも向いています。

🪙 ポイントQYLDのような“配当重視型”とは異なり、楽天SCHDでは株価成長+安定配当の両立が期待できます。

為替リスクも考慮しつつ、米国高配当株に円建てで投資できる点が魅力です。

配当金はもの足らなくて全部売ったけど、安定はしてたよ

投資は極力リスクを避けたいね

🏆 高配当ETF「ここ5年の実績」ランキング(2025年最新版)

| 順位 | 銘柄 | 5年平均リターン(年率) | 配当利回り(2025年時点) |

|---|---|---|---|

| 🥇 SPYD | 約 13.6%/年 | 約 4.4% | 高配当重視。景気敏感株が多く、値動きはやや大きめ。 |

| 🥈 SCHD(楽天SCHD) | 約 13.4%/年 | 約 3.8〜3.9% | 配当+成長バランス型。日本円で積立できる人気ETF。 |

| 🥉 HDV | 約 12.5%/年 | 約 3.7% | 安定志向。生活必需品やエネルギー株が中心。 |

| 4️⃣ VYM | 約 12.2%/年 | 約 3.1% | 幅広い銘柄に分散。安定した成長を狙う王道ETF。 |

| 5️⃣ QYLD | 約 7.2%/年 | 約 10〜11% | 毎月配当が魅力だが、株価成長は限定的。長期リターンでは他ETFに劣る傾向。 |

💬 脚注・注釈

※本表の「5年平均リターン(年率)」は、配当金を再投資したうえでのトータルリターン(CAGR:年平均複利成長率)を示しています。

出典:

- Dividend.com|SPYD(SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF)

- 247wallst.com|SCHD vs VYM 比較記事(2025年6月更新)

- FinanceCharts.com|HDV 過去5年パフォーマンス

- TotalRealReturns.com|VYM・SCHD 5年比較データ

- Global X ETFs|QYLD公式ファクトシート(2025年)

※過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。

為替変動・税金・購入時期により実際のリターンは異なる場合があります。

💡 まとめコメント

- リターン重視なら:SPYD or SCHD(特に楽天SCHDは日本人投資家にも人気上昇中)

- 安定重視なら:VYM・HDV(値動きが緩やかで安心感あり)

- バランス重視なら:「楽天SCHD」一択。

→ 為替リスクを抑えながら、成長と配当を両取りできる優秀なETFです✨

QYLDのメリットを発揮する時期

そんなQYLDですが最大のメリットが受けるタイミングがあります。

それは株価の上下高が平坦であるときです。

株価変動がなくても配当金は出続けますのでメリットを享受できます。

特に最近株価が急落したときは焦りましたが、配当金はちゃんと出ました。

精神安定剤になっていました。

悪いことばかりじゃないのね

1に分散、2に分散、とにかく資産運用は分散よ

💡 補助カテゴリ(投資・ETFの学び記事)

【長期的な資産成長を目指す場合】QYLD以外の選択肢

高配当ETFに加えて、全世界株式(オールカントリー)やS&P 500など、成長を目指すインデックスファンドも検討する価値があります。

インデックスファンドは分散投資によるリスク軽減が可能であり、成長企業を中心に資産が拡大するため、長期的に安定したリターンが期待できます。

【QYLDをやめるべきか】判断基準を持とう

最終的に、QYLDを投資対象として選ぶべきかどうかは、自身の投資目的やリスク許容度によります。

短期的な配当収入を求める投資家にとっては、QYLDの毎月の配当が魅力的に映るかもしれませんが、長期的な資産成長を目指す場合にはデメリットが大きくなる可能性があります。

以下の判断基準を参考に、QYLDを投資対象として検討するかどうかを考えてみてください。

- 短期的な配当収入が必要か?

- 長期的な資産成長を求めているか?

- キャピタルゲインにどれだけ期待するか?

※結論だけ知りたい方へ

QYLDは「毎月配当が欲しい人」向けで、資産を増やしたい人のメイン投資には向きません。

💬 Q&A QYLD投資で多い疑問をまとめました

Q1. QYLDは本当に「やめとけ」と言われるほど危険なんですか?

A.

QYLDは危険なETFというより、長期で資産を増やしたい人には向かないETFです。

毎月配当を得られる一方で、カバードコール戦略により値上がり益(キャピタルゲイン)が制限されます。

そのため「配当は出るのに資産が増えにくい」と感じる人が多く、「やめとけ」と言われる原因になっています。

Q2. QYLDは2025年時点でも保有・購入する価値はありますか?

A.

株価が大きく動かない横ばい相場では、毎月配当が出るQYLDのメリットが活きる場面もあります。

ただし、資産成長を目的としたメイン投資には不向きで、現在は補助的な位置づけでの保有が現実的と言えます。

Q3. QYLDの代わりに選ばれている高配当ETFは何ですか?

A.

近年は、VYM・HDV・SPYD・SCHD(楽天SCHD)など、成長と配当のバランスが取れた高配当ETF・投資信託を選ぶ人が増えています。

特に新NISAに対応している点から、長期運用ではこれらの方が使いやすい選択肢になります。

💬「配当金生活を目指したいけど、リスクも気になる…」という方へ。

一度、投資のプロに“自分に合った配当戦略”を相談してみるのもおすすめです📞

【まとめ】QYLDの選択は慎重に

QYLDは高配当ETFとして非常に魅力的に映りますが、キャピタルゲインの制限や分配金の不安定さ、高い経費率といったリスクがあるため、「やめとけ」と言われる理由も理解できます。

自身の投資目標に合致しているか、リスクとリターンのバランスが取れているかを確認した上で、慎重に判断しましょう。

QYLDはどこで買えるのか

私はQYLDは【楽天証券 】から購入しています。

楽天銀行と紐付けすれば配当金は自動で楽天銀行に振り込まれます。

これで毎月自分年金が受け取れることができます。

忘れていけないのは自動で税金も引かれるので確定申告をして還付金も取り戻しましましょう。

※要諸条件確認

関連記事

- 🆚 QYLDとS&P500を比較|どっちが増えた?5年間の実績を徹底検証

- 💰 QYLD・XYLD・JEPI・JEPQを比較|毎月配当ETFの違いと選び方

- 📆 QYLDで毎月5万円の配当金を得るには?必要資金と現実を解説

- ⚠️ QYLDをやめた理由|僕が感じたデメリットと次に選んだ投資先

| 証券口座比較 |

おすすめNo.1

|

||

|---|---|---|---|

| 手数料 |

国内株・投信 無料 ポイント投資対応 |

国内株・投信 実質0円 ※ゼロ革命(条件有) |

1日50万まで 無料 NISA売買も無料 |

| ポイント |

楽天ポイント が貯まる・使える 銀行連携で金利UP |

Vポイント等 選べるポイント 投信保有で還元 |

松井証券ポイント 最大1%還元 (投信保有残高) |

| 特徴 |

初心者支持No.1 使いやすさ抜群 1株から買える |

圧倒的な商品数 豊富なラインナップ 中上級者にも人気 |

15年連続三つ星 手厚いサポート 動画学習が充実 |

|

楽天証券 公式サイト |

SBI証券 公式サイト |

松井証券 公式サイト |

📌 高配当ETFで迷っている方へ

QYLDについて調べていると、

・毎月配当は魅力だけど、このまま持ち続けていいのか

・配当が出ていても、資産が増えていない気がする

・自分は「配当重視」と「成長重視」どちらが向いているのか

と、判断に迷う方が多いと思います。

私自身も、QYLDを数千株保有した経験から、

同じように悩み、試行錯誤してきました。

その中で整理した

「高配当ETFで後悔しにくくするための判断軸」を

無料noteにまとめています👇

コメント