数年前に流行したQYLD。

当時、私も「毎月配当がもらえるETF」として話題に惹かれ、実際に◯000株購入しました。

2019年に1番高配当だったQYLDを勢いで買って、今でも保有しています。

正直、最初は「これで不労所得が作れるかも?」とワクワクしていましたが、

その後の減配や為替の影響で、思ったよりも手取りが減る現実にも直面しました💦

それでも、毎月入る分配金の安心感は大きく、

「やっぱりキャッシュフローって大事だな」と実感。

そして今──

QYLDが再び増配傾向📈を見せる中、

JEPI・JEPQ・XYLDなど、より洗練された「カバードコールETF」がどうなのか、

どれを選ぶべきか迷う人も多いはずです。

S&P500のインデックス投資が主流の今でも、

「毎月の配当で手ごたえを感じたい」 という人にとって、

これらのETFは魅力的な選択肢。

この記事では、私自身の投資経験も交えながら、

QYLD・XYLD・JEPI・JEPQの4銘柄を利回り・リスク・戦略の面から徹底比較します💰

リスクは承知のうえで、毎月のインカムを狙いたい人へ――あなたに合う一本を一緒に探しましょう🌿

1️⃣ QYLD・XYLD・JEPI・JEPQの基本的な違いと特徴

→ 対象指数(S&P500・NASDAQなど)や運用戦略、配当の仕組みをわかりやすく整理します。

2️⃣ 利回り・リスク・安定性の比較と最新トレンド📈

→ QYLDの増配傾向やJEPIの安定性など、4銘柄の最新データを比較して、今どれが強いのかをチェック。

3️⃣ あなたに合うETFの選び方💰

→ 「毎月の配当を重視したい」「リスクは承知でインカムを得たい」など、目的別におすすめを紹介します。

💰 結論|QYLD・XYLD・JEPI・JEPQの中で、毎月配当を狙うならどれ?

🎯 まず結論!タイプ別おすすめETF

結論から言うと、毎月配当を狙いたい人には「JEPI」と「QYLD」がおすすめです✨

JEPIは「安定した配当と元本の守り」を重視したい人向け、

QYLDは「多少リスクを取ってでも高配当を得たい」人に向いています。

理由はシンプルで、JEPIは低ボラティリティ(値動きが小さい)で分配金が安定しやすく、

QYLDはオプション収益を積極的に狙うため利回りが高くなりやすいからです📈

実際のデータでは、JEPIの年間利回りが約8%前後、QYLDは10〜12%と高水準。

つまり、「安定重視ならJEPI」「高配当重視ならQYLD」で選ぶのが正解ですね💡

「配当金生活を目指したいけど、リスクも気になる…」という方へ。

一度、投資のプロに“自分に合った配当戦略”を相談してみるのもおすすめです📞

👉 ココナラで投資・資産運用の電話相談する

「退職金をどう運用すればいい?」「生活費に足りる?」といったリアルな悩みも、

ココナラの“ファイナンシャルプランナー相談”で解決できます。

👉 老後資金・配当シミュレーション相談を見る

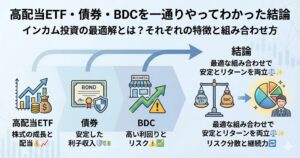

⚖️ 「高配当を狙いたい派」vs「安定を重視したい派」

なぜ選び方が分かれるのかというと、投資目的が違うからです。

「高配当を狙いたい派」は、オプションプレミアム(権利料)を積極的に得るQYLDやJEPQが合います。

一方で「安定を重視したい派」は、配当の波が少なく安心して保有できるJEPIやXYLDが最適です。

目的に応じて“キャッシュフロー重視”か“安定運用”かを明確にすると、後悔のない選択ができます😊

📊 タイプ別おすすめ表

| 💡 投資タイプ | 🏆 向いているETF | 💬 特徴 | 📈 想定利回り(年) |

|---|---|---|---|

| 高配当を重視したい | QYLD | 分配金が多く「毎月配当」で実感がある。上昇局面では伸びにくい | 約10〜12% |

| 安定した運用をしたい | JEPI | 値動きが穏やかで、下落局面でも安定感あり | 約7〜9% |

| バランス型で分散したい | XYLD | S&P500連動で中間的なリスクと配当水準 | 約8〜10% |

| 成長性も取り入れたい | JEPQ | NASDAQ中心で、ハイテク株の伸びを取り入れたい人向け | 約9〜11% |

🧭 リスクを理解して選ぶ“毎月配当ETF”の考え方

カバードコールETFは、値上がり益を一部あきらめる代わりに安定したオプション収入を得る仕組みです。

そのため、「毎月配当」という魅力の裏には「上昇相場では利益が伸びにくい」という弱点もあります⚠️

とはいえ、毎月のキャッシュフローや心理的な安心感を重視する人にとっては魅力的な選択肢。

リスクを理解した上で自分に合うETFを選べば、長期的にも満足のいく運用ができるでしょう🌿

📊 QYLD・XYLD・JEPI・JEPQの利回り・リスクを徹底比較!

📈 利回りはQYLD・JEPQが高く、安定性はJEPIが強い!

結論から言えば、利回りの高さで選ぶならQYLD・JEPQ、安定感で選ぶならJEPIです💡

理由は、QYLDとJEPQが「オプションプレミアム収入(権利料)」を積極的に得る設計であり、

その分だけ分配金が高くなりやすい構造になっているためです。

一方で、JEPIは安定志向のポートフォリオ構成を取り、分配金の波が小さく、下落相場にも強いのが特徴ですね。

💹 最新の配当利回り・増配傾向まとめ(2024〜2025)

ここ1年(2024〜2025年)での動きを見ると、QYLDは一時期の減配を脱し、増配傾向に回復中📈。

JEPIは依然として安定した水準を維持しており、JEPQはNASDAQの上昇に合わせて分配金も伸びています。

XYLDはS&P500に連動しており、市場全体の動きに左右されやすいものの、中庸な安定感があります。

つまり、「増配トレンドのQYLD」「安定型のJEPI」「成長型のJEPQ」「中間のXYLD」という構図が見えてきます✨

📊 利回り・リスク比較表(2025年時点・参考)

| ETF名 | 主な対象指数 | 年間配当利回り(目安) | 値動きの安定性 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| QYLD | NASDAQ100 | 約10〜12% | 中程度 | 減配から増配傾向へ。毎月配当の代表格 |

| XYLD | S&P500 | 約8〜10% | やや安定 | S&P500連動でリスク・リターンの中間型 |

| JEPI | S&P500 | 約7〜9% | 高い(低ボラ) | 安定志向の運用。分配金の波が小さい |

| JEPQ | NASDAQ100 | 約9〜11% | 中程度〜やや高 | ハイテク株比率が高く、成長性をプラス |

⚠️ 上昇・下落相場での強みと弱み

上昇相場では、カバードコールETFの構造上、株価上昇の利益が制限されるため値上がり益は伸びにくいです。

しかし、下落相場ではオプションプレミアムが収益を補うため、下落幅を抑える効果があります。

特にJEPIは守備的で、2022年のような下落相場でも比較的パフォーマンスが安定していました📉

このように「攻めのQYLD・JEPQ」「守りのJEPI」「中間のXYLD」というバランスを知っておくことが重要ですね。

🔍 QYLD・XYLD・JEPI・JEPQの特徴を個別に解説

💎 QYLD|カバードコールETFの代表格。減配から増配へ📈

結論から言うと、QYLDは「配当を最優先するETF」です。

理由は、NASDAQ100の株式を保有しながら同指数のコールオプションを毎月売ることで、プレミアム収入を配当に回しているからです。

そのため株価の上昇益は限定されるものの、毎月10〜12%前後という非常に高い分配金を実現しています。

実際、2024年以降は減配期を脱し増配傾向にあり、「毎月の配当を実感したい投資家」にとって魅力的な銘柄です。

安定感よりも“キャッシュフロー重視”の人におすすめですね✨

🏦 XYLD|S&P500連動で中庸なリスクと安定配当

XYLDは、S&P500に連動したETFであり、QYLDほどの高配当ではないものの安定感が強いのが特徴です。

理由は、対象がハイテク中心のNASDAQではなく、より分散されたS&P500指数だからです。

その結果、上昇相場ではQYLDより伸びやすく、下落時の耐性も一定レベルを維持しています。

年間利回りは8〜10%前後で、配当と安定性のバランスを求める投資家に最適です。

「リスクを取りすぎたくないけど、毎月の配当は欲しい」という中間層にぴったりのETFですね😊

🛡️ JEPI|安定配当×低ボラティリティの王道ETF

JEPIは、S&P500をベースにしつつ、ELN(エクイティ・リンク・ノート)を活用してプレミアム収益を得る構造のETFです。

結論としては、「下落に強く、分配金が安定している」のが最大の魅力💡

理由は、保有銘柄を厳選し、株価の値動き(ボラティリティ)を抑えるよう運用されているためです。

利回りは7〜9%と堅実で、2022年のような下落相場でも安定した分配金を維持しました。

「守りながら配当を得たい」人にとって、最も信頼できる選択肢のひとつですね。

🚀 JEPQ|NASDAQ連動の成長×高配当ハイブリッド

JEPQは、JEPIの兄弟的存在で、NASDAQ100を対象に成長性と配当の両立を目指すETFです。

理由は、ハイテク株の多いNASDAQ構成銘柄に投資しながら、ELNを活用してオプション収入を得るためです。

そのため上昇相場ではJEPIよりも強く、利回りも約9〜11%と高水準。

ただし、NASDAQ特有のボラティリティ(値動きの大きさ)があるため、短期的には価格変動リスクが大きめです⚠️

「成長と配当、どちらも取りたい」という欲張りな投資家にぴったりのETFです🌟

📘 カバードコールETFとは?QYLD・XYLD・JEPI・JEPQの仕組みを理解しよう

💡 値上がり益を抑えて“安定した配当”を得る戦略

結論から言えば、カバードコールETFとは、「株価の上昇益を一部手放す代わりに、毎月安定した収入を得る」投資手法です。

この戦略を採用しているのが、QYLD・XYLD・JEPI・JEPQの4つのETF。

いずれも、保有株を担保にして「コールオプション(将来の買う権利)」を売り、その対価であるプレミアム(権利料)を毎月の分配金として投資家に還元しています。

つまり、上昇相場の伸びを犠牲にして、安定した“毎月配当”を得る仕組みなんですね📈✨

🔍 仕組みをもう少し詳しく:カバードコール戦略の流れ

なぜこれで配当が出るのかというと、ETFは株式を保有したまま「一定の価格で売る権利(コールオプション)」を市場に売っています。

その際に得られるオプションプレミアム(手数料)が、投資家の分配金の原資になるという仕組みです💰

価格が大きく上がると、その権利が行使されて株が売られてしまうため、上昇益は制限されてしまうのがデメリット。

ただし、横ばい〜下落相場ではこのプレミアム収益が効いてくるため、配当が安定しやすいという特徴があります。

📊 カバードコール戦略の仕組みまとめ表

| 🧩 項目 | 💬 内容 |

|---|---|

| 戦略の目的 | 値上がり益よりも「安定した毎月の収益」を重視 |

| 収益の仕組み | 株を保有しながらコールオプションを売り、そのプレミアムを受け取る |

| メリット | 分配金が安定・毎月配当・下落時のクッション効果 |

| デメリット | 株価上昇時の利益を逃す・元本成長は限定的 |

| 向いている人 | 「毎月の配当で安心感を得たい」「インカム中心の運用をしたい」投資家 |

🧭 なぜこの仕組みが人気なのか?

理由は、“精神的な安定”を得やすい投資だからです。

たとえ株価が大きく上がらなくても、毎月の分配金がポートフォリオに入ってくる安心感は絶大です。

特に、年金代わり・副収入目的・FIRE志向の投資家に人気が高く、

「長期で持ちながら定期的に収入を得たい」という人に最適な戦略だと言えますね😊

💡 毎月配当を得たい人が注意すべき3つのポイント

⚠️ 為替・税金・再投資、この3つを甘く見ると配当が目減りする!

結論から言うと、毎月配当を狙うカバードコールETFで注意すべきは、

①為替変動、②税金、③再投資の3つです。

理由は、これらが「実際に手元に残る配当額(実質利回り)」を大きく左右するからです💰

見た目の利回りが10%でも、為替や課税を差し引くと7〜8%に減ってしまうケースもあります。

配当を“増やす”ことより、“減らさない仕組みづくり”が大切なんですね📉

💱 為替リスク|円高になると実質配当が減る

米国ETFはドル建てのため、円高になると配当金の円換算額が減少します。

たとえば1ドル=150円の時に10ドルの配当を得ても、円高で140円になれば同じ10ドルでも1,000円の目減り。

逆に円安時には追い風になるため、為替の動きにも注目が必要です。

円転タイミングを工夫したり、為替ヘッジ付きの投資信託を一部組み合わせるのも手です💡

💰 税金|日米の二重課税を理解する

米国ETFでは、アメリカで約10%の源泉徴収+日本で20.315%の課税が発生します。

つまり、配当の約3割が税金で差し引かれる計算です。

これを防ぐには、「外国税額控除」を活用するのがポイント。

確定申告で申請すれば一部還付を受けられ、実質利回りを改善できます📄✨

税引き後の利回りを意識することが、長期投資ではとても大切ですね。

🔁 再投資|配当を使うか、増やすかの分かれ道

配当を“使う”か“再投資する”かによって、資産の伸び方は大きく変わります。

毎月受け取った配当を再投資すれば、複利効果で長期的なリターンが安定しますがインデックスには勝りません📈

一方、すべて使ってしまうとキャッシュフローは増えますが、資産は増えにくくなります。

理想は、半分使って半分再投資のようにバランスを取ること。

「生活の安定」と「資産の成長」を両立させる工夫が必要です🌿

※高配当株の再投資はおすすめしません。配当出す時に手数料や税金が引かれるためです。資産を増やすならインデックスファンドが有効です。

📋 注意点まとめ表

| ⚙️ 項目 | 💬 内容 | 💡 対策 |

|---|---|---|

| 為替リスク | 円高になると実質利回りが減少 | 為替タイミングを分散・ヘッジ商品を活用 |

| 税金 | 米国+日本の二重課税 | 外国税額控除を申請して還付を受ける |

| 再投資 | 配当の使い方で資産の伸びが変わる | 半分再投資で複利を活かす |

💬 よくある質問(Q&A)

Q1:QYLD・XYLD・JEPI・JEPQの中で初心者におすすめなのは?

A:初心者にはJEPIがおすすめです🛡️

理由は、S&P500をベースにした分散投資で値動きが安定しており、配当も比較的一定だからです。

高配当を得ながらも暴落に強いため、初めての毎月配当ETFとして選ばれるケースが多いですね。

Q2:QYLDは減配したって聞いたけど、今は大丈夫?

A:はい、現在は増配傾向に回復しています📈

2022〜2023年にかけてNASDAQの調整で減配しましたが、2024年以降は再び回復中。

基準価格は安定しており、毎月の分配金も持ち直しているため、長期保有前提なら問題ありません。

Q3:JEPIとJEPQはどう違うの?

A:JEPIは安定重視、JEPQは成長重視という違いがあります💡

JEPIはS&P500を対象にしているため値動きが穏やかで、安定的な配当を維持。

一方JEPQはNASDAQ連動で、ハイテク株の上昇を取り込みつつ高配当を狙う“攻めのETF”です。

Q4:毎月分配金を再投資するとどれくらい増えるの?

A:仮に年利10%を再投資した場合、10年で元本が約2.6倍に増える計算です💰

複利効果は想像以上に大きく、再投資を続けるほど「配当が配当を生む」好循環が生まれます。

長期投資では「配当の使い方」こそが成績を左右しますね。

※ただし、配当する際に手数料、税金が引かれるので再投資はおすすめしません。

Q5:配当だけで生活することは可能?

A:理論上は可能ですが、安定収入としてはリスク管理が必須です⚖️

QYLDなどの高配当ETFでも市場環境により分配金が変動します。

そのため、生活費すべてをカバーするよりも、年金や副収入の補助として活用するのがおすすめです🌿

🧾 まとめ|QYLD・XYLD・JEPI・JEPQを比較して、自分に合うETFを選ぼう

✅ 結論:あなたの投資スタイルで選べばOK!

結論としては、どのETFが「一番良い」かではなく、「自分に合うか」が大事です🌿

QYLD・XYLD・JEPI・JEPQはそれぞれに強みがあり、目的によって最適解が異なります。

毎月配当を得る安心感を求める人はQYLD・JEPI、成長性を重視したい人はJEPQがぴったり。

リスクを理解し、自分の目的に合わせて“役割を決めて保有する”のが成功のコツですね✨

📊 4つのETFの特徴とおすすめタイプ早見表

| 🏆 ETF名 | 💬 特徴 | 💡 向いている人 | 📈 想定利回り(年) |

|---|---|---|---|

| QYLD | NASDAQ100連動・配当最優先・増配傾向 | 高配当を最優先したい人 | 約10〜12% |

| XYLD | S&P500連動・安定と分散のバランス型 | リスクを抑えて配当も得たい人 | 約8〜10% |

| JEPI | 低ボラティリティ・安定配当の王道 | 安定志向・守りの投資家 | 約7〜9% |

| JEPQ | 成長性+高配当のハイブリッド型 | ハイテク成長も取り入れたい人 | 約9〜11% |

💬 リスクを理解しながら「毎月の配当」を楽しむ

カバードコールETFは、元本の値上がりよりも“毎月のキャッシュフロー”を重視した投資です。

だからこそ、暴落時にも慌てずに済むよう、分散とリスク管理を意識することが大切。

毎月の配当は「ごほうび」ではなく、「戦略の一部」として取り入れることで、長期的に安心した運用ができます。

焦らず、コツコツと“自分に合った配当スタイル”を見つけていきましょうね😊

🌟 今後の相場環境で注目すべきETFは?

2025年以降は、金利低下やAI関連銘柄の復調などでNASDAQが再び注目されています。

そのため、JEPQやQYLDの成長+配当ハイブリッド戦略に魅力が集まりそうです📈

一方で、リスク分散を重視したい人には引き続きJEPI・XYLDが安心の選択肢。

「攻め」と「守り」をバランス良く組み合わせることが、これからの高配当ETF投資のカギですね🔑

コメント